Secondo l’Istituto Superiore della Sanità, attualmente in Italia, ci sono circa 1,2 milioni di persone con demenza nella fascia uguale o superiore ai 65 anni. La maggior parte di esse, prima o poi, subiranno contenzioni meccaniche e farmacologiche. Sottoporre anziani e altri soggetti vulnerabili a pratiche de-umanizzanti e degradanti non è e non potrà mai essere un atto di cura, ma una violazione dei diritti umani e della dignità.

Erano poco dopo le tre di mattina quando mi sono svegliata in preda all’angoscia, quell’angoscia viscerale che ti assale nel cuore della notte, mentre la mente, incontrollata, vaga in posti che di giorno non ha il coraggio di esplorare. Devo partire di nuovo. Papà ha bisogno di me è stato il primo pensiero appena ho aperto gli occhi. Ero da poco rientrata dall’Italia per visitarlo, ma mi ripromisi di comunicare le mie intenzioni al mio compagno e a mia figlia non appena fosse suonata la sveglia.

Quando la tua vita è a migliaia di chilometri da un genitore con demenza, inizi a vivere a metà, con il fiato sospeso, dilaniata tra i sensi di colpa verso i tuoi figli, il tuo compagno, il tuo lavoro perché il tuo pensiero è rivolto verso il familiare malato, e quelli verso quest’ultimo, perché il tuo corpo è con loro. La distanza amplifica ogni ansia e preoccupazione. D’istinto prendo in mano il cellulare per controllare se la badante mi avesse cercato, un rito che si ripeteva diverse volte al giorno da mesi a questa parte.

Tra le chiamate perse, un nome spiccava come una dolce melodia: Papà. No, non era possibile: se quella fosse stata la mia ultima occasione di sentire la sua voce, non me lo sarei mai perdonato. Ma la realtà è che quando avevo ricevuto quell’ultima chiamata dal suo numero, era deceduto già da diverse ore. Erano stati i carabinieri a contattare i nomi dei familiari salvati sul suo telefono per avvisarli. Arresto cardiaco con emorragia interna era stata la causa ufficiale. Che cosa lo aveva portato a quella misera fine però lo sapevamo tutti, medici compresi.

Tutto era iniziato a giugno 2024, quando aveva avuto la prima diagnosi di declino cognitivo lieve. Da allora i vuoti di memoria a breve termine erano andati gradualmente peggiorando, così come la sensibilità agli ambienti caotici e ai rumori forti, il ripetere le stesse frasi più volte, l’apatia, l’ansia e l’agitazione. Ma nonostante i momenti di disorientamento e confusione, era ancora lui. Lo era negli abbracci forti e avvolgenti che mi dava ogni volta che ci vedevamo, nel modo in cui si commuoveva quando leggeva un biglietto affettuoso da mia figlia, nelle sue battute spontanee di cui rideva di cuore per primo.

Ma anche nella paura per quello che stava succedendo, di cui non era del tutto consapevole, anche se avvertiva che qualcosa stava cambiando dentro di lui.

Il terrore di un mondo che disorienta

Deve essere davvero terrificante per una persona sapere che c’è qualcosa che non va e non poter capire cosa perché le sue capacità cognitive stanno pian piano venendo meno. Quelle stesse capacità cognitive su cui aveva fatto affidamento tutta la vita per scrivere libri, dare lezioni e conferenze in giro per il mondo e interrogarsi su tematiche universali. Poi di colpo…il vuoto. Tabula rasa. Cercavo nel mio piccolo di rassicurarlo, di fargli sentire la mia vicinanza attraverso le nostre videochiamate quotidiane, di ricordargli quanto lo amavo e che ci saremmo visti a breve.

Finalmente quel giorno arrivò e un pomeriggio di inizio luglio, accompagnato da mia sorella, ci riabbracciammo in aeroporto. Fu uno degli abbracci più belli della mia vita. Era lì di fronte a me, forte come nei miei ricordi di infanzia, ma al tempo stesso fragile come un bambino che ha bisogno di tanto amore e protezione. Ed ero felice perché, almeno per i successivi due mesi, mi sarei dedicata anima e corpo a darglieli. Finalmente avrei potuto proteggerlo.

Ero riuscita ad assumere qualcuno che mi aiutasse con la mia attività, mia figlia aveva rinunciato a partire per le vacanze col padre come ogni estate per star vicino al nonno e il mio compagno era pronto a scarrozzarci dovunque fosse stato necessario non appena uscito dal lavoro. Avevo tutto sotto controllo: avevo fatto una lista delle attività da fare, dei posti dove mangiare, scartando quelli troppo grandi e rumorosi, avevo pensato ai pasti che gli avrei preparato, seguendo le indicazioni dei libri che avevo letto sulla demenza.

Con mia figlia e il mio compagno, avevamo anche adattato la casa per renderla a prova di anziano con declino cognitivo: etichettato ogni stanza affinché non si perdesse, comprato quelle lucine con i sensori per evitare che inciampasse durante il wandering notturno, e un gioco di memoria che usavamo la sera dopo cena per incoraggiarlo a raccontarci della sua giovinezza. Le associazioni per la demenza con cui ero in contatto mi avevano avvertito che, i primi giorni, il cambio di paese avrebbe aumentato la confusione, e così era stato.

“Ma vedrai che con le tue cure premurose, pian piano si rasserenerà”, mi aveva incoraggiato l’operatrice al telefono. E fu così che, armata della pazienza e speranza che solo l’amore ti infondono, iniziammo questa avventura, tra momenti di serenità, fugaci ma intensi, e momenti di crisi che cercavamo di gestire come meglio potevamo, curandoli con le tecniche di de-escalation che avevo appreso dall’inizio della prima diagnosi: distrarre, assecondare, non contraddire, rassicurare, condite con lunghe passeggiate nella natura, sorrisi e innumerevoli abbracci.

E con mio immenso piacere, le cose stavano pian piano funzionando. Dopo pochi giorni, iniziò a dormire bene, senza ricorrere a particolari medicine tranne quelle di routine, come le pasticche per l’ipertensione, che prendevano gli over 80 come lui. I giorni scorrevano tra visite a musei, gallerie, esibizioni, pause caffè in locali dalle luci soffuse e dall’atmosfera rilassante, biblioteche, e parchi naturali. Vedevo mio padre nuovamente felice, nonostante i disturbi di quel declino cognitivo, che ormai era avanzato a vera e propria demenza vascolare, fossero comunque presenti. Come è normale che sia, altrimenti non si tratterebbe di una malattia neurodegenerativa.

Lo disorientava essere lontano dalle sue abitudini, dalla familiarità della sua casa. Continuava a ripetere che voleva tornare lì, tra le sue cose, tra gli odori e i sapori a cui era abituato. Cosicché, dopo essermi consultata con il mio medico e un’associazione per la demenza che era stata di grande supporto emotivo nei mesi precedenti, lo riaccompagnammo in Italia dopo sei settimane di soggiorno, seppur tra sentimenti e pensieri contrastanti. In taxi fremeva: non vedeva l’ora di arrivare, come un bambino vuole tornare dalla mamma dopo una gita con la scuola.

Annientare anziché aiutare

Il ritorno al nido familiare però non fu quello che lui immaginava, né quello che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Non sapeva infatti, che il giorno del suo ottantatreesimo compleanno, che festeggiammo insieme solo quattro mesi fa, sarebbe stato l’ultimo giorno in cui si sarebbe sentito davvero libero. Poco dopo averlo salutato, a seguito di una chiamata al pronto soccorso da parte di mia madre, anche lei anziana, in cui segnalava dei suoi comportamenti aggressivi, il medico decise di ricoverarlo in un reparto di geriatria per “aggiustare la terapia” per la demenza, almeno questa fu l’espressione usata dalle dottoresse con cui parlai al telefono nei giorni successivi.

Quando appresi del suo ricovero ero sotto shock: da un lato mi misi a piangere disperata, dall’altra provai un vago sollievo. “Vedrai che ora gli daranno le cure che gli servono”, mi disse la nuova badante che avrebbe dovuto iniziare a lavorare a casa dei miei genitori quel giorno stesso. “È nel posto giusto, dove lo possono aiutare”, mi rassicurò mio zio. E per un attimo, ci credetti anche io, cercando di convincermi che era arrivato il momento di intervenire con una terapia specifica. Ma quell’illusione durò poco.

Il modo cinico e ostile con cui una delle dottoresse che aveva in “cura” mio padre (faccio fatica ad usare questo termine perché per me prendersi cura di una persona è tutt’altra cosa) descriveva lui e i suoi sintomi, non mi aveva affatto tranquillizzato. Non riuscivo a comprendere come si potesse criminalizzare e vittimizzare un anziano vulnerabile con demenza che era stato di colpo catapultato da un paese straniero, a un aereo, a un ricovero ospedaliero a cui si era comprensibilmente opposto, e che lo aveva visto trascinato via con la forza dalla sua casa e da tutto ciò che gli era familiare per essere cateterizzato (nonostante non soffrisse né di incontinenza né di ritenzione urinaria), legato e sedato contro la sua volontà.

Perché continuava a ripetere che dovevano sottoporlo a dosi “massicce” di antipsicotici, descrivendolo come un animale fuori controllo che andava semplicemente soppresso, e non come una persona bisognosa di aiuto che andava ascoltata e rassicurata? Non c’era un filo di empatia nelle sue parole e nemmeno nel suo tono di voce giudicante e sospettoso. Per questo, quando mia zia, che era andata a trovarlo in reparto dopo il primo giorno di ricovero, mi chiamò in lacrime dicendo che quello che aveva visto e sentito l’aveva traumatizzata a vita, non restai del tutto sorpresa, ma il suo racconto superò ogni immaginazione.

Lo trovò legato per polsi e caviglie, il corpo ricoperto di ematomi, pesantemente sedato. Neppure la voce era più la stessa e aveva sviluppato quel delirio tipico dei malati di demenza negli ambienti ospedalieri. “Che crimine ho commesso per avermi legato così? Perché mi hanno rapito?” continuava a ripetere. E l’avrebbe ripetuto per gran parte del suo “soggiorno” in ospedale. Come spiegare a un uomo con demenza che il posto in cui si trova non è il lager che sembra ma un ospedale pubblico, dove in teoria dovrebbero prendersi cura di lui?

Mi volevo precipitare da lui la sera stessa, ma non potevo essere impulsiva. Dovevo prima capire come muovermi per tirarlo fuori di lì. Non avendo vissuto in Italia da oltre vent’anni, contattai un mio amico avvocato per chiedere indicazioni. Non feci neanche in tempo a riflettere, perché poco dopo, in una delle mie chiamate quotidiane in reparto per avere aggiornamenti, mi dissero che aveva sviluppato una polmonite settica e, senza neanche farmelo ripetere due volte, mi tuffai sul primo aereo disponibile con la mia famiglia al seguito.

Da quel momento, iniziò un calvario senza fine. Era impossibile riconoscerlo: da un uomo di almeno 80 chili, ne aveva persi una quindicina in pochi giorni, assieme alla sua massa muscolare. Aveva enormi lividi in tutto il corpo e, proprio come ci aveva detto mia zia, lo trovammo nuovamente “contenuto” per i polsi e le caviglie, con fasce così strette che ne impedivano la circolazione. Contenuto: un termine forse preferito al più esplicito “legato” perché dà un’aurea di ipocrita rispettabilità a una pratica disumana ma socialmente accettata.

Un disturbo mentale o cognitivo che sia non va “contenuto” né soppresso, ma al contrario va accolto ed ascoltato. Provai a chiedere spiegazioni. A diventare la voce di un uomo che non era più nelle condizioni di difendere i propri diritti da solo, ma capii fin da subito che le mie domande erano considerate scomode e inopportune. Sembrava che l’unica cosa che importasse era che, formalmente e legalmente, avevano seguito le procedure interne, in quanto, a detta loro, mia madre aveva già dato tutti gli assensi necessari. Un consenso coatto, in cui non vengono date alternative concrete a un familiare, per di più anziano, tranne quella di monitorare un paziente 24 ore su 24 al posto del personale medico, è un vero consenso? O un ricatto emotivo?

Avrei dovuto accettare e osservare in silenzio mio padre mentre si trasformava in una larva giorno dopo giorno, il suo corpo devastato da trattamenti che non servivano a curarlo, ma solo ad annientare quello che era rimasto delle sue capacità cognitive, della sua forza di volontà, della sua identità? Ricordo che un tardo pomeriggio, mentre gli stavamo dando la cena e chiacchierando del più e del meno (una delle rare volte in cui non lo trovammo del tutto sedato), arrivò una dottoressa che ci osservò e, con aria quasi incredula ma soddisfatta, disse: “Con voi è tranquillo”.

Continuai a dargli da mangiare senza degnarla di uno sguardo. Cosa avrei dovuto rispondere? Che il motivo era che NOI lo trattavamo da essere umano? Che la cura è un sorriso, una carezza, una voce rassicurante? Che legare, sedare e immobilizzare a un letto un anziano che soffre di comportamenti tipici della demenza vascolare quali ansia e agitazione, è condannarlo a una morte certa? È annientarlo psicologicamente, fisicamente e cognitivamente? Quale era la sua colpa? Voler alzarsi per andare in bagno?

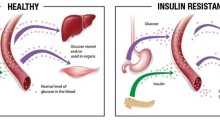

Nelle persone con demenza, l’agitazione nasce da bisogni fisici o emotivi disattesi: la fame, la sete, le infezioni urinarie, la paura di volti e situazioni che non si conoscono, il desiderio di contatto fisico… Perché punirli, umiliarli e colpevolizzarli per questo? Finalmente, completata la cura antibiotica per la sepsi, riuscii a portarlo fuori dall’ospedale dopo 17 giorni di ricovero, nonostante proprio la mattina in cui avrebbero dovuto dimetterlo, per uno strano paradosso dato che lo avevano immobilizzato per l’intero soggiorno, lo lasciarono solo senza alcuna supervisione e scivolò ferendosi il sopracciglio. “Mi dispiace”, fu tutto ciò che la dottoressa mi rispose mentre la guardavo incredula.

I danni delle contenzioni

Da quel momento in poi, non tornò mai più quello di prima. Scompenso cardiaco, insufficienza renale e respiratoria, squilibrio elettrolitico…sono solo alcuni dei danni cronici e irreversibili che il periodo in ospedale gli aveva regalato. A ciò si aggiungeva un corpo indebolito che non era più in grado di stare in piedi e continue infezioni per via del catetere che gli avevano lasciato e che, ormai,era impossibile togliere avendo sviluppato ritenzione urinaria.

Le cose non andarono meglio nella casa di riposo privata che lo avrebbe ospitato per quello che doveva essere un periodo di “riabilitazione” mentre preparavamo l’assistenza domiciliare h24, con la speranza di riportarlo a casa al più presto: per ben due volte, lo trovammo contenuto su una carrozzina a rotelle, che era a sua volta legata a un camino ricoperto di ceneri, per impedirgli di muoversi. Un paradosso crudele e sadico per un uomo anziano, con demenza vascolare e insufficienza respiratoria.

Dopo poco più di un mese dal primo ricovero, finì di nuovo in ospedale a causa di attacchi ischemici transitori a cui seguirono shock settico e un altro corso potente di antibiotici per endovena, anche stavolta legato a un letto, nonostante io e mia sorella ci fossimo opposte, dicendo che la badante si era resa disponibile a stargli vicino quando noi non c’eravamo. No, non era possibile, soprattutto in un reparto di medicina critica che aveva degli orari di visita brevissimi e rigidissimi. Erano le regole.

“Come mi hai trovato? Come hai saputo del rapimento?” mi disse mio padre quando mi presentai davanti a lui a metà ottobre, il giorno del mio compleanno. “Ma allora il mondo magico esiste per davvero?” Era di nuovo delirante, come non lo era mai stato prima del ricovero, seppur felicissimo di vedermi. Cercai di rassicurarlo. Gli spiegai che si trovava in ospedale, di nuovo, ma che la terapia antibiotica stava funzionando e che a breve sarebbe tornato a casa. Le mie parole lo rasserenarono.

“Quando ci rivediamo allora?” mi chiese. “Quando ti dimettono e torni a casa”. Abbracciai il suo corpo esile, di cui potevo contare le vertebre. E pensai a corpi simili al suo che avevo visto nei libri di storia e più di recente, in mondovisione. Fu il nostro ultimo abbraccio. Lo dimisero in dimissione “protetta” cinque giorni dopo, due prima del previsto, dicendo che aveva risposto bene alla terapia antibiotica e che avrebbe potuto finirla a casa.

Niente di più lontano dalla realtà: soffrì un’emorragia interna e smise prima di mangiare e poi di bere, fino a quando il suo cuore cedette per sempre tra indicibili sofferenze a una settimana dalle dimissioni.

Un approccio sistemico, non un caso isolato

Quello che è successo a mio padre non è un caso isolato, ma fa parte di un sistema, per mano di cui perdono la vita, la dignità e i diritti umani innumerevoli vite. Sarebbe bello avere delle statistiche ufficiali al riguardo, ma non si ammetterà mai che quelle morti sono conseguenza diretta dell’uso delle contenzioni e che, senza di esse, si sarebbero potute evitare. In fondo, parliamo di anziani con una malattia progressiva neurodegenerativa.

È facile dimostrare che sarebbero morti comunque. Ed è proprio su questa “irrecuperabilità” della malattia che fanno leva. Se tanto morirà comunque prima o poi, perché investire risorse a preoccuparsi del come? Forse perché l’Italia è firmataria della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che esplicitamente proibisce “pene o trattamenti inumani o degradanti” (Articolo 3) e sottolinea come nessuno possa essere privato della libertà, se non in casi specifici e nei modi previsti dalla legge (Articolo 5)? Finora, in Italia, a differenza di altri paesi, non esiste un quadro legislativo che regola espressamente l’uso delle contenzioni.

Un timido e tardivo tentativo di superarne l’uso è stato fatto di recente, a seguito di una condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Causa Lavorgna contro Italia) tramite le Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale, approvate il 23 ottobre scorso, che tuttavia si concentrano solo sul loro uso in ambiti psichiatrici, con non poche lacune e contraddizioni, limitandosi a dire che: “L’auspicio è che le indicazioni proposte possano costituire uno strumento utile per lo sviluppo di strategie di prevenzione e contrasto della contenzione meccanica in tutti i contesti assistenziali, con l’obiettivo di promuoverne il progressivo superamento.”

Nonostante, la raccomandazione n.13 del 2011 del Ministero della Salute (punto 5.3.5) dichiari che: “In letteratura non vi è alcuna evidenza scientifica che l’uso della contenzione fisica o farmacologica protegga i pazienti dalle cadute. I mezzi di contenzione meccanica possono provocare, invece, effetti indesiderati psicologici nonché fisici diretti ed indiretti.”

E ancora: “La contenzione non deve essere utilizzata come alternativa all’osservazione diretta, alla presenza di personale preparato e in numero adeguato alle esigenze assistenziali,” la realtà è che gli anziani con declino cognitivo e altri soggetti vulnerabili vengono “contenuti” abitualmente proprio per sopperire alla mancanza di personale. Ma giustificarne l’uso dietro una scarsità di risorse umane è una forma di strumentalizzazione, perché numerosi studi hanno dimostrato che non c’è una correlazione diretta tra numero di sanitari e frequenza dell’uso delle contenzioni, ma che piuttosto l’abuso si fonda su una cultura che dà priorità alla (falsa) sicurezza rispetto alla dignità della persona.

Persino le ultime linee guida si limitano a invitare ad applicare le raccomandazioni anche nel caso di pazienti con demenza, ma non ne impongono l’applicazione. Una OSS con cui ho parlato del tema ha definito le contenzioni “indispensabili”, ritenendo che i malati di demenza dovessero ritenersi fortunati in quanto, grazie alla Legge Basaglia, non si usano più le camicie di forza. Un protocollo che per prevenire la morte, la causa, non potrà mai essere indispensabile.

È necessario non solo un cambio culturale radicale basato su un modello di cura aperto all’ascolto attivo, incentrato sulla persona e i suoi diritti e formato sul trauma. Ma soprattutto una legge nazionale che renda illegale questa forma di abuso verso dei soggetti fragili e vulnerabili. Fino a quando non accadrà, continueremo a vedere i nostri genitori, zii e nonni morire senza la dignità e il rispetto che meritano dopo una vita di duro e onesto lavoro per la società, la famiglia e lo stato.

Di V.C.

Fonte: Diritti alla Follia

Copyright: Tutti i diritti di testi o marchi inclusi nell'articolo sono riservati ai rispettivi proprietari.

Liberatoria: Questo articolo non propone terapie o diete; per qualsiasi modifica della propria cura o regime alimentare si consiglia di rivolgersi a un medico o dietologo. Il contenuto non rappresenta necessariamente l'opinione dell'Associazione Alzheimer OdV di Riese Pio X ma solo quella dell'autore citato come "Fonte". I siti terzi raggiungibili da eventuali collegamenti contenuti nell'articolo e/o dagli annunci pubblicitari sono completamente estranei all'Associazione, il loro accesso e uso è a discrezione dell'utente. Liberatoria completa qui.

Nota: L'articolo potrebbe riferire risultati di ricerche mediche, psicologiche, scientifiche o sportive che riflettono lo stato delle conoscenze raggiunte fino alla data della loro pubblicazione.

Associazione Alzheimer OdV

Associazione Alzheimer OdV