Le persone che parlano inglese e italiano, con compromissione del linguaggio correlata alla demenza, sperimentano tipi distinti di difficoltà di parola e di lettura determinate dalle caratteristiche delle loro lingue native, secondo una nuova ricerca condotta da scienziati della University of California di San Francisco e dai colleghi dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano.

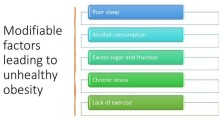

I neurologi hanno da sempre dato per scontato che le malattie cerebrali che influenzano le capacità linguistiche si manifestino essenzialmente nello stesso modo nei pazienti di tutto il mondo. Ma scoperte recenti hanno cominciato a mettere in discussione questo assunto. Per esempio, i dislessici di lingua italiana tendono ad avere una compromissione meno grave della lettura di chi parla inglese o francese a causa dell'ortografia più semplice e più fonetica dell'italiano.

“I criteri clinici per la diagnosi dei disturbi che influenzano il comportamento e il linguaggio sono ancora basati principalmente su studi di lingua inglese e delle culture occidentali, che potrebbero portare a diagnosi errate se le persone che parlano lingue diverse o provengono da un altro ambiente culturale esprimono i sintomi in modo diverso”, ha detto l'autrice senior dello studio Maria Luisa Gorno-Tempini MD/PhD, professoressa di neurologia e psichiatria, nonché di dislessia e neurosviluppo alla UCSF. “È fondamentale per il futuro che gli studi tengano conto delle differenze linguistiche e culturali quando analizzano i disturbi cerebrali che colpiscono le funzioni cognitive superiori, che sappiamo essere fortemente influenzate dalla cultura, dall'ambiente e dall'esperienza”.

Il nuovo studio, pubblicato il 10 gennaio 2020 su Neurology, si è concentrato su pazienti con afasia primaria progressiva (PPA), una malattia neurodegenerativa che colpisce aree linguistiche del cervello, una condizione spesso associata all'Alzheimer, alla degenerazione lobare frontotemporale, alla demenza e ad altri disturbi.

I ricercatori hanno reclutato 20 pazienti PPA anglofoni dal Memory and Aging Center della UCSF e 18 pazienti PPA di lingua italiana dall'Ospedale San Raffaele, ognuno dei quali condivideva una variante di PPA caratterizzata da difficoltà a produrre o pronunciare parole, la cosiddetta PPA non-fluente.

“Volevamo studiare pazienti con PPA per capire se le persone provenienti da ambienti linguistici diversi sperimentano realmente la malattia in modo diverso, e che cosa questo potrebbe significare nel modo in cui cerchiamo di aiutarli a rimanere resistenti alla malattia”, ha detto la prima autrice dello studio Elisa Canu PhD, neuropsicologa e ricercatrice dell'Unità Ricerca in Neuroscansione dell'Istituto Scientifico San Raffaele, che è guidata dal coautore senior Massimo Filippi MD, professore di neurologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, e direttore delle unità di neurologia e neurofisiologia dell'Ospedale San Raffaele.

I test cognitivi e le scansioni cerebrali MRI hanno rivelato funzioni cognitive simili e livelli comparabili di degenerazione cerebrale nei due gruppi. Ma quando i ricercatori hanno confrontato le loro prestazioni su una batteria di test linguistici, hanno osservato una differenza fondamentale.

Gli anglofoni avevano più problemi a pronunciare le parole (la caratteristica tradizionale della PPA non fluente) e tendevano a parlare meno del solito. Al contrario, quelli con lo stesso disturbo che parlavano italiano avevano meno difficoltà di pronuncia, ma tendevano a produrre frasi molto più brevi e più semplici nella grammatica. Ad esempio, quando veniva loro chiesto di descrivere il disegno di una famiglia ad un picnic nella casa sul lago e di un aquilone che volava, chi parla italiano con PPA non-fluente potrebbe rispondere: “L'uomo e la donna e il cane”, “Barca sull'acqua”, “La famiglia fa il picnic”, “C'è un aquilone”.

“Pensiamo che questo sia proprio perché i gruppi di consonanti che sono così comuni nella lingua inglese rappresentano una sfida per un sistema di pianificazione del parlato in degenerazione”, ha detto la Gorno-Tempini, che dirige il laboratorio di neurobiologia linguistica dell'UCSF, è condirettrice del centro dislessia della UCSF e ha di recente lanciato il Schwab Dyslexia and Cognitive Diversity Center delle UC di San Francisco e Berkeley. “Al contrario, l'italiano è più facile da pronunciare, ma ha una grammatica molto più complessa, ed è qui che i pazienti di PPA di lingua italiana tendono a incorrere nei guai".

I risultati sono importanti per gli sforzi di garantire diagnosi accurate ai pazienti con PPA tra le varie culture: nello studio attuale chi parla italiano non soddisfa i criteri diagnostici stabiliti per la PPA non fluente allo stesso modo degli anglofoni, dal momento che i criteri si basano su studi di pazienti di lingua inglese.

“Questo significa che probabilmente ci sono molte persone in tutto il mondo - compresi i non madrelingua inglese negli Stati Uniti - che non stanno ottenendo la diagnosi corretta perché i loro sintomi non corrispondono a quelli descritti nei manuali clinici sulla base di studi su madrelingua inglesi“, ha detto la Gorno-Tempini.

I ricercatori riconoscono che si tratta di un piccolo studio e non possono escludere completamente la possibilità che differenze nella gravità della demenza, differenze anatomiche non rilevate e differenze del livello di istruzione tra i partecipanti italiani ed inglesi possano essere fattori confondenti nei risultati.

Futuri studi in collaborazione con il Global Brain Health Institute (GBHI), uno sforzo congiunto tra UCSF e Trinity College di Dublino per ridurre l'impatto della demenza in tutto il mondo, tenterà di replicare i risultati in grandi gruppi di pazienti, e cercheranno ulteriori differenze tra chi parla lingue ancora più diverse, non occidentali, come il cinese e l'arabo.

“Ci auguriamo che tali studi possano far avanzare la nostra comprensione della scienza del cervello che sottende il linguaggio e i suoi disturbi, sensibilizzare l'opinione pubblica sulle disparità sanitarie nel trattamento della demenza, e, infine, migliorare la cura per tutti i pazienti”, ha detto la Gorno-Tempini.

Fonte: Nicholas Weiler in University of California - San Francisco (> English text) - Traduzione di Franco Pellizzari.

Riferimenti: Elisa Canu, Federica Agosta, Giovanni Battistella, Edoardo Spinelli, Jessica DeLeon, Ariane Welch, Maria Luisa Mandelli, Isabel Hubbard, Andrea Moro, Giuseppe Magnani, Stefano Cappa, Bruce Miller, Massimo Filippi, Maria Luisa Gorno-Tempini. Speech production differences in English and Italian speakers with nonfluent variant PPA. Neurology, 2020, DOI

Copyright: Tutti i diritti di eventuali testi o marchi citati nell'articolo sono riservati ai rispettivi proprietari.

Liberatoria: Questo articolo non propone terapie o diete; per qualsiasi modifica della propria cura o regime alimentare si consiglia di rivolgersi a un medico o dietologo. Il contenuto non rappresenta necessariamente l'opinione dell'Associazione Alzheimer onlus di Riese Pio X ma solo quella dell'autore citato come "Fonte". I siti terzi raggiungibili da eventuali collegamenti contenuti nell'articolo e/o dagli annunci pubblicitari sono completamente estranei all'Associazione, il loro accesso e uso è a discrezione dell'utente. Liberatoria completa qui.

Nota: L'articolo potrebbe riferire risultati di ricerche mediche, psicologiche, scientifiche o sportive che riflettono lo stato delle conoscenze raggiunte fino alla data della loro pubblicazione.

Associazione Alzheimer OdV

Associazione Alzheimer OdV